他们亲历抗日战争、解放战争、抗美援朝战争,九死一生

烈士纪念日,3名老战士缅怀先烈

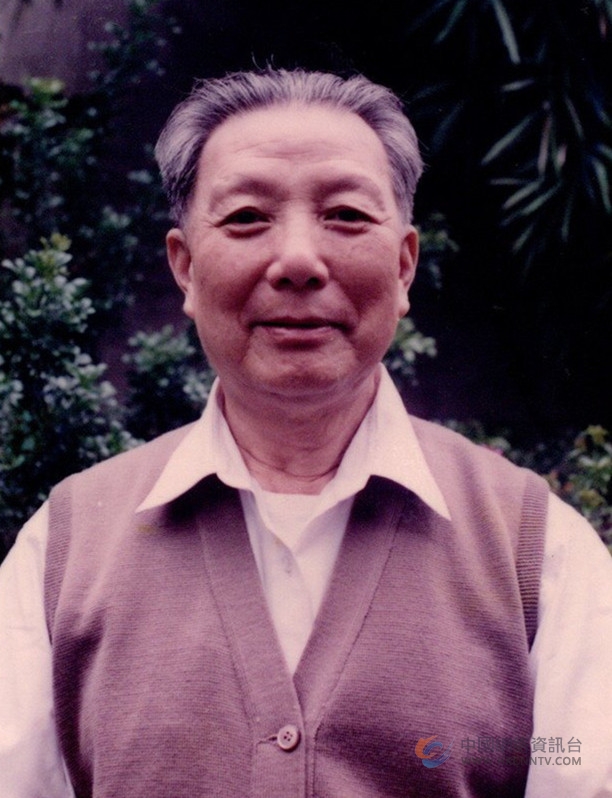

徐充。 受访者供图

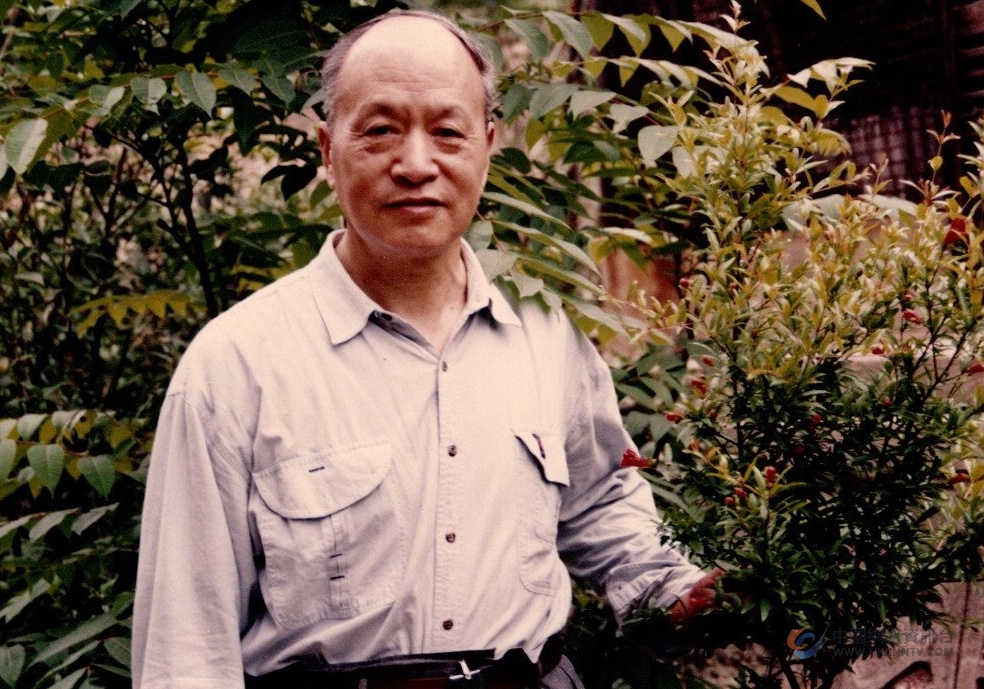

高友德。 受访者供图

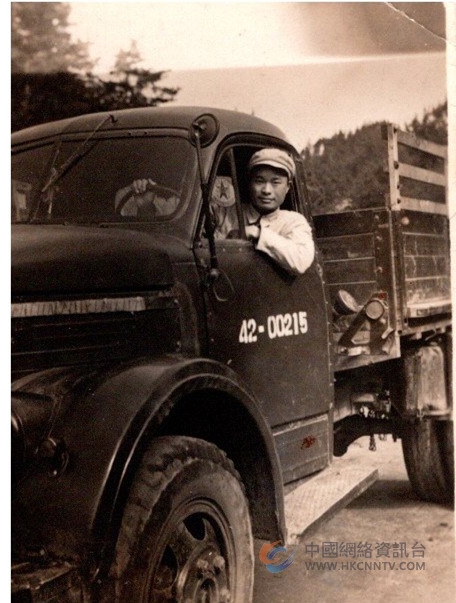

胡恒隆。 受访者供图

□ 南京日报/紫金山新闻记者 马道军

9月30日是国家设立的烈士纪念日。昨天,记者采访了部分参加过抗日战争、解放战争、抗美援朝战争的老战士,听他们讲述亲历往事,缅怀在战争中牺牲的英烈。

“烈士纪念日,让我想起了当年在战场厮杀的场景,正是有这些英烈,才有今天的中国。作为老战士,我们将发挥余热,讲好红色故事,勉励年轻一代继承革命传统,建设强大祖国。”老战士们纷纷表示。

99岁老战士徐充:“没有共产党,就没有现在的美好生活”

在江苏省军区南京第十六离职干部休养所,已经99岁的老战士徐充,回顾自己曲折跌宕的一生,老人百感交集,直言“没有共产党,就没有今天的美好生活,我们要坚定永远跟党走的信心和决心。”

徐充,1923年出生,上海青浦人,1941年1月加入中国共产党,同年参军入伍。曾参加南洋岸、苏中反“扫荡”、天目山、莱芜、孟良崮、淮海、渡江等战役战斗。

“我们的国歌第一句是‘起来!不愿做奴隶的人们!’我就是不愿做奴隶的人们中的一个。上小学时,因为日本空投的一颗炸弹落在身边,让我燃起了抗日斗志,学生时代即加入中国共产党,走上革命道路。”

1941年5月,徐充进入中国人民抗日军政大学学习,担任班长。在那里,他学会了打枪、射箭、投弹。他第一次参加战斗是在盐城东边一个小镇,虽然不到半小时,还没放枪就结束了,但他由此从一名青年学生转变为革命军人。

此后,徐充参与了多场战斗,“我们当年主要是靠游击战、夜战、近战、袭击战等,近战是指近距离作战,碰到敌人,手榴弹一扔,爆炸后就冲上去,袭击战是指通过袭击、埋伏、迂回包围的方式与敌人战斗……”徐充给记者普及军事知识。

徐充曾担任粟裕司令部作战参谋,与战友们出生入死,感情颇深。特别是淮海战役期间,徐充和他的战友们几乎侦听到了国民党第7兵团司令黄百韬自杀前的所有电台来往。

“打过长江去,解放全中国。”全国军民倍感振奋,离胜利的日子不远了。“渡江战役打响后,我们即将迎来最终的胜利,但很多战友牺牲了,没有看到新中国成立那一刻。”谈及此处,徐充几度哽咽,说不出话。

如今,徐充虽然已经失明,行动不便,但依然乐观。“好好学习,好好工作。没有共产党,就没有现在的美好生活。”徐充跟记者说得最多的就是这句话。

97岁老战士高友德:“国家、人民有难,军人要勇敢顶上去”

昨天,老战士高友德追忆抗日战争、解放战争时期的峥嵘岁月,感慨万千。

1937年7月7日夜,日寇制造借口,向北平西南的卢沟桥附近中国驻军发动进攻。

“当时我才12岁,准备上初中。后来侵华日军在家乡进行轰炸,我们到处躲,也就没办法上学了。”今年97岁高龄的高友德清楚记得,当时侵华日军的轰炸机成群地飞过来进行轰炸,飞得很低,就像是贴着地面飞过来的,扔炸弹和对下面扫射,都看得一清二楚。

“很多乡亲都被炸死了,血肉模糊,太惨了。”说到这里,老人陷入了沉默。

高友德,1925年出生在山东莱芜,1939年10月入伍,1940年2月加入中国共产党。曾参加过沂蒙山、鲁中反“扫荡”及孟良崮、淮海、渡江、上海等战役,被授予三级独立自由勋章、三级解放勋章、独立功勋荣誉章。

高友德告诉记者,在山东参加反“扫荡”时,他们的宣传部长刘子超写下了《山东纵队之歌》,但还没来得及传唱就牺牲了……

回忆那段历史,就是要人们不忘国耻。高友德说,国家、人民有难,作为军人,就要勇敢地顶上去,让国家不受苦,让人民能过上好日子。

抗日战争胜利后,高友德在第三野战军司令部工作,对渡江战役印象深刻。老人回忆道,部队过江期间,闯入人民解放军前线预定渡江江段的英国海军远东舰队“紫石英”号护卫舰不听警告,被人民解放军炮击,“紫石英”号开炮还击。

在炮战中,“紫石英”号重伤搁浅。4月20日下午至21日,人民解放军炮兵又将先后赶来增援的驱逐舰、重巡洋舰、护卫舰击退。7月31日,“紫石英”号逃出长江口。

“我们当时为什么受欺负?就因为贫穷落后。我们一定要加强历史教育,提高警惕的同时把我们的国家建设得更强大。”高友德说。

92岁老战士胡恒隆:“妈妈,如两月收不到信,说明我不在了”

“抗美援朝战争期间,我在志愿军后方勤务司令部第二分部汽车第一团,和战友们用血肉之躯筑起了一条打不断、炸不烂的‘钢铁运输线’。”今年92岁的胡恒隆,讲话条理清晰、笑声爽朗。

1949年6月,胡恒隆报名参加了第四野战军,当了兵。因为学过开汽车,他被分配到了汽车团,负责粮食弹药运送任务。1950年11月,胡恒隆正式入朝。

战场上,最令胡恒隆印象深刻的一件事是战友杨从芳“调虎离山”智斗敌机。“我当时是后勤二分部汽车一团八连的文书。五次战役正在激烈进行的时候,前线急需粮弹,上级把运输任务交给了我们连。”

那天,车队正在行进过程中,三架敌机突然前来,杨从芳不顾个人安危,利用自己开的车子作诱饵,一会开灯,一会熄灯,调虎离山,把三架敌机吸引住并远离大车队。三十多里长的平原封锁区里,三架敌机对他又炸又扫射,但他的车只在大箱板上被打出几个小洞。“杨从芳的大智大勇,使30多台车辆摆脱险境,他的英勇事迹在汽车部队里引起了强烈反响,极大鼓舞了士气!”

在如此艰苦的形势之下,志愿军驾驶员们想了很多办法,突破了敌人的封锁,为粉碎美军的“绞杀战”,筑就一条打不断、炸不烂的“钢铁运输线”做出了贡献。

在那段艰难岁月里,乐观成为胡恒隆的精神支撑。“打起仗来没时间想念家人,只想着完成好上级布置的每一个任务,能活着回去都是非常幸运的。在上甘岭战役前,我们备战压力非常大,任务安排很紧密,我就预感这次战役不一般,于是写了一封信给妈妈,信里说,‘妈妈,如果两个月之后你收不到我的信,说明恒隆已经不在了。’”

战争胜利了,朝鲜百废待兴。胡恒隆随着部队留了下来,这一留,就是5年。从出生入死到战后重建,胡恒隆最感触的是中华民族的精神:“这一胜仗,提高了中国人民的民族自信心和民族自豪感。抗美援朝精神是我们民族永远的骄傲和宝贵的财富。”

责编:王文